2025年5月15日,上海市中小学数字化实验系统研发中心副主任李鼎博士收到了来自《物理教学》编辑部的通知:他与牟晓海合作的论文《“数字化实验系统”的中美命名探讨》已经作为《物理教学》5月号的卷首专论正式刊发了。此文是中国实验教学界少有的一类文章,涉及一种新型实验教学方式及其所依赖的仪器设备的溯源、命名及应用理论研究。笔者(张蕊博士,以下简称“张”)第一时间采访了李鼎博士(以下简称“李”)。

2025年1月18日,李鼎博士向教学专家介绍DIS新版软件

张:李主任好!恭喜你又一篇大作刊出!

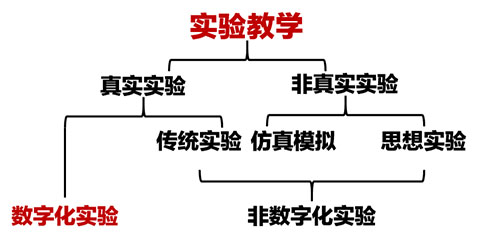

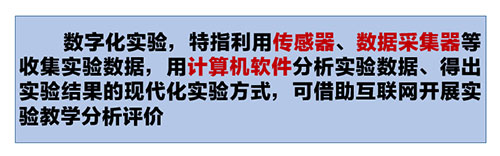

李:谢谢!这篇文章首先以结构功能主义的视角给出了数字化实验的定义,随后基于文献研究,追溯了中美两国实验教学界对于数字化实验的接受和认识过程,通过数字化实验在不同时期、不同场域被命名的差异性辨析,得出结论:“数字化实验”和“数字化实验系统”是针对这种实验教学方式及支撑这种实验教学方式的技术手段的相对合理的命名方式。采用上述命名方式,有助于实验教学界更为清晰和准确地把握数字化实验的结构、理解其功能、规划其应用。文章中的具体观点可见以下框图:

实验教学的基本分类

数字化实验的定义

数字化实验发展的里程碑:

●上世纪60年代,MIT物理系的King教授构想了以传感器为基础的“万能实验盒”;

●上世纪70年代,King教授的博士同学Tinker教授开始致力于“万能实验盒”的开发,并获得AAPT的肯定;

●上世纪80年代,得益于个人计算机的普及,“万能实验盒”被命名为MBL,其应用从北美扩展到欧洲,专业研发生产企业开始出现;

●上世纪90年代,Linn教授提出了“Probeware”的命名并被Tingker教授接受;同一时间,至少两种Probeware产品进入中国,房德惠研究员成为国内开展该领域研究和实践的第一人;

●2002年,上海市中小学数字化实验系统研发中心成立,同时给出“数字化实验”、“数字化实验系统”和“DIS”的命名,数字化实验进入2002版上海中学物理、化学和生物课程标准;

●2003年,“以传感器做实验”进入全国新课改后颁布的普通高中物理课程标准,全国课改教材跟进;2017年普通高中物理课程标准将其更名为“数字化实验/数字实验”,同时化学课标予以响应。2022版全国义务教育物理、化学、科学等学科课程标准均引入了数字化实验,新教材已将数字化实验视为实验教学的必选项;

●2010年、2014年,由上海教委申报的DIS中学物理实验改革创新相关成果两获国家级教学成果一等奖;2014~2023年,上海DIS研发中心成员单位——远大教科四获世教联仪器设备组创新大奖

张:这篇文章的内容跨度很大,写这篇文章用了不少时间吧?

李:单从最初构思到动笔,就酝酿了五六年。我记得大约是2017年末或2018年初,导师廖伯琴教授安排我写一篇国内数字化实验教学的综述文章,为此我查了不少资料,最终与冯容士主任合著的论文《中国数字化实验教学十五年发展综述》发表在了《物理教学探讨》上。从那时候起,我作为数字化实验的研发者、推广者和数字化实验教学应用的亲历者,就开始了深刻反思。之所以是反思,原因在于以前自以为对这个专业、这个行业了如指掌,而按照学术研究的标准做了综述之后却发现自己之前更多地是陷在自说自话的状态中,对于整个教育界针对数字化实验及其教学应用的认知其实相当有限。

张:学,然后知不足。这个过程看来在你身上确实发生了!

李:是啊!我经历了反思之后,聚焦了三个问题:第一,我所从事的这个行业是怎么发展而来的?第二,怎么针对数字化实验给出一个准确的定义;第三,面对不同学科、不同地域对同一个事物的不同称呼,数字化实验这个命名是不是经得起推敲?

张:这三个问题很重要吗?

李:相当重要。第一个问题涉及到个人习惯与好奇心——我既然做了数字化实验这个工作,就得把这个领域彻底搞透!第二个则是对行业的定义。换句话说,就是我们到底在做什么?延伸一步,我们多年以来为之付出的意义何在?价值几何?第三个问题则相对简单,但会涉及到圈外人对我们的评价:看看,你们行业内这么多家单位做了几十年,连个产品的名称都没有统一,这算哪一道?

张:看来李主任对这些问题的认识是相当深刻的。

李:是的。出于强烈的好奇心以及对自己所从事工作的尊重,秉持着对整个实验教学界负责任的态度,我开始研究数字化实验的由来和发展,并且通过中美比较来分析两国不同语境和教育环境下针对同一事物的不同命名背后的原因,并且在努力辨析到底哪一种命名方式更合理,更有利于数字化实验在我国实验教学界的推广。

张:定义不清,确实会让从业者失去方向。命名混乱,广大用户也会因此迷惑!

李:没错!为此,我先在英文互联网资料中对数字化实验进行了溯源,通过翻译Robert Tinker教授的长文——A History of Probeware,结合登门拜访欧美从事数字化实验仪器设备开发的多位前辈,对数字化实验在美国和欧洲的诞生、发展历程有了基本了解。接下来,又借助我做博士论文时积累下来的大量文献资料,梳理出了数字化实验引入中国、落户生根的清晰脉络。最终结合国家标准,对数字化实验的定义及其命名的合理性做出了自己的判断。

简要总结一下:数字化实验的设想源于上世纪六十年代的美国。彼时MIT的两位物理学博士,后来的教授同时看到了传感器与计算机所构成的测量和分析领域的未来,所以认定了集成各种传感器来采集数据、利用计算机来分析数据的实验教学方法所具有的合理性和可行性。

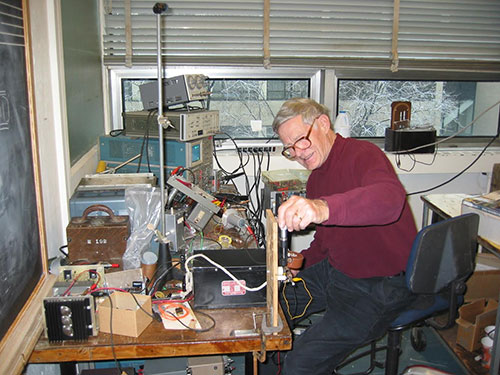

MIT物理系的King教授在上世纪六十年代依据传感器构想出了“万能实验盒”——数字化实验系统

上世纪七十年代到八十年代,两位构想者之一的Tinker教授知行合一、勇于实践,不仅在美国让全美物理教师协会——AAPT认可了基于传感器和计算机的实验,更在国际范围内发表了首篇相关教学研究论文(1984年),并通过1988年的意大利帕维亚国际研讨会将这种实验教学思想传到了欧洲。

King教授的博士同学Tinker教授,国际公认的数字化实验创始人

上世纪九十年代,传感器与计算机的组合实验方式传到中国。教育部教学仪器研究所的房德惠研究员先知先觉,成为国内从事该领域研究和实践的第一人。但真正对国内实验教学形成重大影响的事件,则是2002年上海市中小学数字化实验系统研发中心的成立。随着国家多轮课改的推进,高中物理、化学课标和教材,义务教育物理、化学和科学课标及教材都引入了数字化实验内容和案例。到目前为止,中国已经成为与美国并列的数字化实验强国,并且已在成建制实验室的建设以及课程教材与数字化实验的整合等多个方面领先世界,对基础教育阶段的理科实验教学改革产生了深远影响,在国家提出教育数字化转型要求之前就已经基本实现了实验教学的数字化转型。

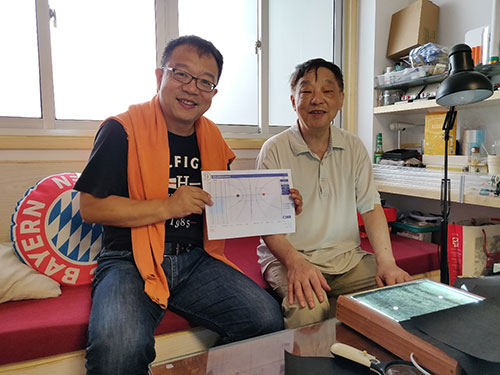

2002年11月22日,原教育部教学仪器研究所房德惠研究员(左二)访问上海市中小学数字化实验系统研发中心,冯容士主任(右二)向房老师介绍了中心研发成果

美国与中国数字化实验的发展存在共同特征,就是“高中物理为先,高中化学跟进,随后均为小学、初中科学及初中理、化、生多学科的蓬勃发展”。但中美两国的数字化实验也呈现明显的差异性,命名不同就是一个重要的外显现象。美国采用以核心器件指代实验形式的方式,将数字化实验统称为“Probeware(探头系统)”,而我国则有多个命名体系,不同学科的命名习惯也不相同,这对数字化实验教学的推广产生了一定阻碍。作者从语义学、逻辑学、测量技术和国家标准等多个角度出发,论证了“数字化实验”及“数字化实验系统”的命名合理性,期望在上述名称事实上已经被课标、教材和实验室配备标准等国家法定文件所认可的基础上,进一步消除困扰政府采购、教育装备、教学研究和一线教学等多个相关领域的命名差异,为数字化实验更好地服务于理科教学扫清障碍。

2019年4月18日,李鼎博士访问荷兰CMA公司并与其创始人Ellermeijer教授合影

2024年3月21日,李鼎博士在丹佛NSTA年会上与美国Vernier公司创始人David Vernier先生合影

张:请总结一下,除了形成这篇论文,您在这方面的研究还有哪些收获呢?

李:收获很多。比如针对数据采集器在数字化实验系统中的地位和作用的判断,就直接影响了DIS新产品的研发;比如针对数字化实验软件功能的深度分析,已经体现在DIS的软件更新工程之中;再比如对接下来数字化实验发展的长期预测,让我们认识到传感器已经不再是数字化实验的重点设备,各种配套实验器材的数字化、智能化才代表着行业的未来。这些基于理论思考引发的观念更新,正在指导着我们的研发和教学服务实践。

2015年10月,李鼎博士在美国芝加哥考察高中数字化实验室

2021年7月,DIS数字化等势线描绘仪研发完成,李鼎博士与师父冯容士主任笑逐颜开

张:感谢李主任接受专访,并为我们分享您研究的心得!

李:我们应该感谢《物理教学》编辑部的专家们!是他们发现并肯定了我这项研究的价值,并且付出了大量心血对文章进行了修改和润色!相信数字化实验教学“名正言顺”之后,会有更多的一线教师拥抱数字化实验技术,向广大学生传递更加显著、直观、精准、多元的科学体验!

张蕊

理论物理学博士

上海市中小学数字化实验系统研发中心

2025年5月19日

附录:

在线预览《“数字化实验系统”的中美命名探讨》下载原文PDF,请稍后搜索中国知网