2025年6月3-4号,由中国教育学会科学教育分会主办,上海市中小学数字化实验系统研发中心、电子科大附属实验小学和电子科大附属中学·成都华西中学协办的2025数字化实验教学研讨会成功举办。文接上篇,为各位读者呈现第二天的会议内容及视频。

第二天●上午

6月4日上午,2025中国教育学会科学教育分会数字化实验教学研讨会移师电子科大附中——成都华西中学举行。早上八点半,人民教育出版社科学编辑室高级编辑索南昂修先生作为上午活动的主持人介绍了与会嘉宾,并请出了华西中学文波书记进行了简短致辞。文书记致辞之后,是两堂中学理科教学观摩课:由武汉市洪山高级中学的蒋翎旖老师执教的初中化学课——《揭秘火折子》和由华西中学陈政武老师执教的高中物理课《研究机械能守恒》。

索南昂修先生介绍与会嘉宾

文波书记致辞

首先登台的蒋老师从传说中的中华上古神器——火折子的神奇表现入手,丝丝入扣,让学生自己得出了燃烧的三个必要条件:燃烧物、氧气和温度。进而借助蜡烛燃烧实验,使用DIS氧气传感器揭示了氧气浓度的改变对燃烧的影响。面对DIS提供的实验数据,学生惊呼:“原来燃烧时氧气从未归零!仅仅是浓度的降低,便足以引发燃烧的终止”。数字化实验,瞬间打破了学生的认知误区。蒋老师随后用现场制作火折子的任务,成功实现了本课知识点的升华与迁移。值得注意的,是蒋老师在本课同样使用了赛灵格数字化课堂开展了分组实验的数据收集,大大提高了课堂效率。

蒋翎旖老师执教观摩课《揭秘火折子》

课后,四川师范大学硕导、四川师大科学教育研究所所长、化学院化学系主任、中国教育学会化学教学专委会常务理事兼副秘书长、中国教育学会科学教育分会理事刘瑞教授登台做了精彩点评。他首先肯定了本课是一节优秀的项目式学习课例,以学生为中心,学生经历了“做”火折子的过程,并最终完成了“产品”的制作。接下来刘教授从以下四个方面对本课的设计和实施进行了深入分析:

1.概念转变、数字化实验与化学本质

2.数字化实验:从技术使用到产教共创

3.AI作为信息源的风险与批判性思维

4.超越工具主义的项目式学习

刘瑞教授强调:化学概念则是微观的、平衡的——基于限制条件的相互作用(constraint-based interaction,CBI)。其特征是无明显起点终点、过程是受限制条件控制的连续性过程。而本课“火折子”所依赖的“阴燃”是低强度燃烧的状态,体现了CBI的连续性、非终止性。而数字化实验工具——氧气传感器的引入,让学生得以发现蜡烛由明燃到阴燃到熄灭这个过程中对应的氧气含量变化过程——从21%下降到了15%,不仅为燃烧状态的变化提供了可信的解释依据,而且引导学生从针对“事件”理解转向了针对“CBI”的理解,显著提升了学生的化学学科思维水平。据此,刘瑞教授高度概括了化学数字化实验的教学价值:提供“连续性证据”,引发本体冲突;通过连续、定量、动态、可视化的数据呈现方式,对学生原有的二元的、绝对化的“事件”本体论认识形成重要挑战,让学生在“思维冲突之后”形成并强化对CBI过程的解释力。基于上述分析和判断,刘瑞教授又将视野扩展到宏观的教育技术领域,依据数字化实验技术开发单位与数字化实验用户之间的互动水平将两者之间的关系划分为“弱连接”和“强连接”两大类别,并期望DIS化学数字化实验手段今后的升级、完善一定要在“强链接”状态下实施,让技术与教学的结合更加紧密,实现教育技术与教育教学的共生共荣。他进而强调:不恰当的AI应用会因为AI本身的局限造成关键信息的失准,而且会对学生的成长路径造成深层次的干扰。必须坚持让批判性思维和逻辑判断成为科学教育中的上位指导,方可收获以人为中心(Human-Centered)AI素养教育。展望今后的科学课程设计,刘瑞教授敏锐地指出:教师要分清操作和认知的轻重,从而锁定教学的最终目标,这样才能把包括实验教学和学生实践在内的所有教学活动指向对学生科学认知的提升。刘瑞教授的这一番点评,不仅点出了数字化实验教学的实质,指出了教育技术服务于课程教学的关键点,更借助多重理论的升华展现了他求真务实的科学教育理念,在听众心中激起了强烈共鸣。

刘瑞教授点评观摩课

刘瑞教授的精彩点评之后,课堂转换为高中物理课。华西中学的青年教师陈政武登台亮相。这位教龄只有九个月的“小老师”凭籍稳健的台风和精心的磨课,将原本一节颇为烧脑的《验证机械能守恒定律》上的有声有色。其中的亮点,自然DIS数字化实验的使用。与其他课借助的数字化实验手段不同,陈老师的课上使用的是上海市中小学数字化实验系统研发中心的最新研发成果——智能化机械能守恒实验器。该实验器在原机械能守恒实验器V2.0版的基础上改进而来,保留了原设备的基本结构,延续了高精密物理模型的优势,又增加了软硬互联和数字孪生技术,可通过智能化的人机交互,让原本瞬间完成的不同高度挡光时间测量变成可反复追溯、可持续研究的互动过程。学生可深入体会在摆锤下落的过程中动能与势能的相互转化,并通过精确的测量值归纳出摆锤在任一点的机械能均处于守恒状态这样一个物理规律。

陈政武老师执教观摩课《研究机械能守恒》

陈老师上课完毕,四川师范大学物电学院四川师范大学硕导、物理学科教学论教研室主任、中国教育学会物理教学专业委员会理事、成都市物理学会副秘书长袁令民副教授登台评课。袁教授从执教老师的基本素质出发,以课程标准和教材为参照,以本科的所体现的以学生为中心、以问题为导向的思路,对陈老师在本课中的表现予以了肯定,认为他体现出了作为课程和学生科学思维引导者的应有素养。随后,袁教授梳理了本课所依托的生成资源,首先从能量这一概念在整个物理体系当中重要地位对这节课的选题予以了赞赏,其次特别强调了本课对物理学科本质特征的坚守,对课程设计和实施过程中体现出的实践性、逻辑性、思维性和进阶性予以了高度评价。最终,他回归到教师教研层面,并对数字化实验的意义进行了提炼和总结。他介绍说,四川师大物电学院的本科生都会有专门的数字化实验课程,这不仅是主动与《普通高中物理课程标准》的衔接,而是出于对当前信息技术社会发展内在需求的把握。作为当代大学生,他们已经是信息技术时代的“土著”。对他们来说,缺乏信息技术支撑、没有数字化手段应用的教学,才是孤悬于这个时代之外的不可思议之地!眼下,传感器技术已经与通信技术、计算机技术并称为信息科学技术的三大支柱,基于传感器的数字化实验不仅秉承了传统实验的真实性,而且能够覆盖更多实验研究课题,填补传统实验的空白,能在短时间内采集和处理大量实验数据,提高实验效率、准确度和精确度,能够检测信号的微小变化和瞬间变化,基于专用软件的实验数据处理也更加严谨和规范。数字化实验仪器设备的一物多用特征也进一步提高了其性价比,因此得到了广大师生的欢迎。在目前高考的命题趋势正在转向考察学生亲手做过实验后的认知状况的大背景下,数字化实验的优势必将得到进一步发挥。袁教授用一个深刻的提问结束了他的评课:我们正在用今天的方法教育孩子,但他们却注定要独自面对和处理明天的问题。那么,我们应该选择什么样的教育方法呢?

袁令民教授点评观摩课

袁教授的评课完毕,上午的活动进入到了最后一个环节:在人民教育出版社科学室主任、中国教育学会科学教育分会副秘书长张军霞女士的主持下,本次研讨会四堂观摩课的执教老师:彭心仪、陆璐露、蒋翎旖和陈政武集体登台,开始了圆桌论坛。四位老师卸下了授课重担,在张主任的带领下,纷纷直抒胸臆、侃侃而谈。四位老师之中,陆璐露老师使用DIS数字化实验系统最早,始于2014年;蒋翎旖老师则是2018年开始使用DIS实验仪器。彭心仪和陈政武老师了解和使用数字化实验的时间都较短,这两节课基本都算是他们首次数字化实验教学公开课。基于真实的教学经验,他们分别对数字化实验仪器给出了中肯的评价。彭心仪老师指出:氧气和二氧化碳传感器提供的数据不仅让学生认识到了呼吸的实质,还大大激发了学生集体合作、主动探究的兴趣。新技术给学生带来的兴趣提升是我们事先没有想到的,而数据则提供了从现象到本质的下沉式认识,尝试让学生给呼吸下定义更是将他们引向了高阶思维。陆璐露老师说:本节课如果不使用数字化实验手段也是可以完成的,但存在较大的局限性,主要是集中在实验数据的采集分析方面。传统实验使用弹簧测力计拉动小车,这就造成了学生读取运动中的弹簧测力计数据的困难。DIS力传感器的使用则很好地解决了这一问题,再加上数字化课堂的使用,使得教师可以实时监控学生分组实验的进程,快速完整地收集分组实验的数据。蒋翎旖老师则直言:不用氧气传感器,我还真开不了这堂课!氧气传感器提供了与课程设计直接相关的证据,相关的数据展示更支持了学生对于化学现象的认识。陈政武老师总结:DIS的机械能守恒实验器从精度、效率方面均大大超越了传统实验手段,所提供的“三线图(动能、势能和机械能)”清晰直观,且具备可追溯性,相比传统实验方法有质的提升。

四位执教老师经验分享

圆桌论坛在张主任的高水平引导下,执教老师们先后就“观摩课中使用的数字化器材与常规教学有哪些优势”“在课堂中使用数字化实验器材的经验分享”“使用数字化实验器材教学的感受”等相关问题进行了探讨,其间思维激荡,妙语频出,取得了丰硕成果。6月4日上午的活动圆满结束。

圆桌论坛结束四位执教老师与张主任合影

第二天●下午

6月4日下午的活动从参观华西中学的“校园实验室”开始。华西中学作为具有百年历史的老校,不仅拥有超豪华的校友队伍——经济学家吴敬琏,中科院院士朱清时、邱蔚六、陈霖,国家足球队两任队长朱平、马明宇都出自华西中学,而且对于科学教育和实验教学历来极为重视。在文波书记“校园就是实验室”的理念指导下,华西中学的各个角落都设置了令人意想不到的实验设备和设施。通过启动科学教育“72228”工程,精心打造7个果园、2个中心(创新中心和阅读中心)、2间特色实验室(人工智能实验室和数字实验室)、2个长廊(微科技长廊和科学文化长廊)、8大科技景观。比较有代表性的是容量达900升的生态缸——“墨池二号”,里面主要是水、土壤、水草、小鱼和蜗牛。“墨池二号”至今已密闭运行400多天,为学生们的奇思妙想提供了实证支撑。为验证市场上的可降解塑料是否真的能降解?降解周期是多长?学校化学组设计制作了一套可靠的设备露天摆放,组织学生每天拍照记录。此外,还有上过太空的珍稀树种、地面镶嵌的北纬30°线标志等等,让参会老师们在校园中流连忘返。

下午两点五十分,上海市中小学数字化实验系统研发中心副主任李鼎博士作为本时段主持人,引出了本次研讨会压轴项目的主讲人——东南大学儿童发展与教育研究所副所长、硕导,柏毅教授。围绕本次研讨会的主体,柏毅教授做了题为《DIS引发的科学课堂变革》的报告。柏毅教授从义务教育科学课程标准入手,汇集整理了1-9年级学生必做的167个探究实验,基于这些实验,总结了DIS数字化实验带来的四大重要变革,即:数据采集革命、过程可视化呈现、效率精度提升和探究深度拓展。随后,通过包括国家实验精品课在内的十余节数字化实验课的视频展示,论证了在DIS数字化实验教学的引领下,科学课堂的实验教学模式正发生从“验证性”到“探究性”的深刻转变。柏毅教授指出,数字化实验拥有以下突出优势:

1.实验过程“重点化”:斜面坡度和长度可以任意调整,电脑处理数据,减少了繁琐的计算,节省时间用于探究和分析。

2.数据采集“定量化”:利用光电门计时,可以准确测出小车运动的时间,避免了人为测量误差,实验结果更精确。

3.教学理念“现代化”:数字化实验装备在中小学科学教学中的应用,使学生能够提早接触和熟悉数字化设备,适应时代要求。

4.实验过程“创新性”:提高了学生的兴趣和积极性,转变学生的学习方式,让学生有更广阔的自主学习空间。

数字化实验让从“有限实验”拥有了“无限可能”。其中包括数字化实验手段对传统实验限制的突破,以及因为自身的多用途带来的跨学科整合的便捷性。

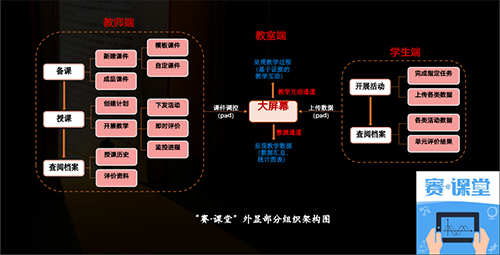

柏毅教授对赛灵格数字化课堂系统予以了特别关注。他总结到:这是一个支持科学学科教学的数字教学系统。它具有教师自主创建数字课堂,支持师生共同完成课堂教学任务、开展即时交流互动和评价反思以及留存教学档案等备课、教学功能。在今后的科学课堂数字化转型过程中,该系统作为为科学课堂量身定做的专业化平台,必将发挥积极而重要的作用。

赛灵格/赛●课堂系统组织架构图

随后,柏毅教授针对DIS数字化实验在科学教育的基础研究——学生的科学素养测评领域的应用经验进行了介绍。在这方面,他所领军的东南大学已经拥有全国百余所中小学校的测评经验,相关软件系统已经取得软件著作权。

柏毅教授作专家报告

最后,柏毅教授总结到:DIS不仅是一种实验工具,更是推动科学教育向信息化、智能化、探究化、精准化方向发展的核心力量。它正在重塑科学课堂的形态,让科学探究变得更真实、更深入、更高效,最终指向学生核心素养的全面提升。

柏毅教授的报告内容丰富、逻辑清晰、案例充沛、观点鲜明,获得了与会代表的热烈掌声。柏毅教授的报告之后,举行了简短的闭幕式。华西中学文波书记和科教分会黄海旺秘书长先后登台致辞,感谢了线下线上积极参会的全国科教工作者,感谢了各位专家和执教老师的倾力付出,与大家相约:2026年再见!

文波书记闭幕式致辞

黄海旺秘书长闭幕式致辞

大约两千二百年之前,古希腊哲学家阿基米德手握杠杆原理,向星辰大海发下了豪言:给我一个支点,我能撬动地球!这句话激励着后世的人类,一点点探索着自然的奥秘,一步步走进科学的殿堂。如今,针对科学教育的改革和发展,数字化实验教学已然成为那个关键的支点。从2002年上海市中小学数字化实验系统研发中心成立至今,23年的精心打造已经让这个支点具有了撬动科学教育体系的强大支撑力。通过从2023年开始连续三届数字化实验教学研讨会的举办,这个支点已经给到了全国中小学教师的手里。接下来,就让我们共同参与并见证数字化实验撬动科学教育实验教学改革、推进数字化转型的伟大进程吧!

上海市中小学数字化实验系统研发中心

2025年6月10日